Il valore del lavoro. Attività operative

Archeologia industriale: patrimonio diffuso

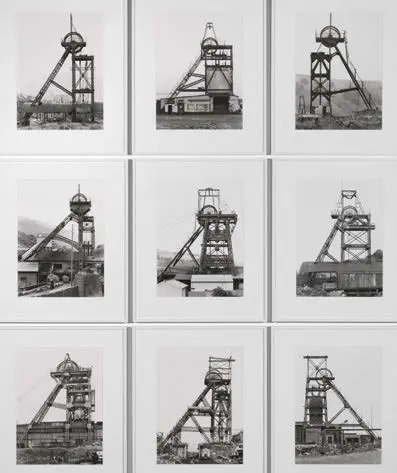

Tate Modern © Estate of Bernd Becher & Hilla Beche.

I due fotografi usavano una macchina fotografica analogica di grande formato per catturare le strutture in ogni dettaglio, prima della probabile distruzione, permettendo allo spettatore di “vedere ogni vite” dell’edificio nella stampa fotografica ai sali d’argento. Fotografando nelle giornate nuvolose per ottenere un’illuminazione neutra senza ombre e non includendo mai le persone nelle loro composizioni, la coppia sceglie uno sguardo oggettivante ed evita la romantizzazione delle rovine industriali: la prospettiva ortogonale, l’inquadratura sempre identica e il montaggio a griglia riducono le strutture a oggetti concettuali divisi per tipologia, indipendentemente dalle loro dimensioni effettive nell’ambiente, con un effetto che ricalca la produzione in serie tipica dell’epoca industriale; tuttavia, se accostati nell’immagine gli uni agli altri questi edifici rivelano la loro singolarità, come “sculture anonime”.

Il primo complesso di archeologia industriale in Italia a entrare tra i siti UNESCO è stato il villaggio operaio lombardo di Crespi d’Adda (iscritto nel patrimonio mondiale nel 1995), cresciuto a cavallo tra il XIX e XX secolo attorno alla fabbrica tessile della famiglia Crespi; nel 1997 si è aggiunto anche il complesso di San Leucio, una città manifatturiera ideale voluta da Re Ferdinando di Borbone a fine XVIII secolo, inserita nei siti UNESCO con la vicina Reggia di Caserta; recentemente nel 2018 l’UNESCO ha riconosciuto l’eccezionalità del territorio di Ivrea, in Piemonte, città-fabbrica costruita attorno alle fabbriche Olivetti di macchine per scrivere, primi calcolatori e computer, legata in particolare al pensiero democratico e libertario dell’industriale visionario Adriano Olivetti che collaborò con gli architetti, i designer e gli artisti più avanzati dell’epoca alla costruzione di un modello sociale basato sul concetto di “Comunità”.

L’Italia è punteggiata di edifici riconducibili all’archeologia industriale, presenti in quasi tutti i borghi o quartieri: fabbriche tessili o di mattoni, manifatture e opifici, gasometri, cartiere, filande, ma anche mulini, forni, acquedotti, miniere, ferrovie… vestigia di un passato industriale dall’epoca medievale fino al Novecento, spesso riconoscibili, anche se in parte distrutte o rifunzionalizzate, da frammenti come ciminiere, muri diroccati o insegne.

- Riesci a riconoscere un edificio di archeologia industriale nella tua città o paese? Osserva attentamente il panorama, chiedi alle persone anziane che conosci, fai ricerche su internet e individua un ex sito industriale nella tua zona. Fai attenzione, potrebbe essere nascosto dalla vegetazione o diruto, essere diventato un museo, uno spazio per il co-working o un albergo…

- Se si trova in un’area raggiungibile documenta il manufatto con fotografie, fai una ricerca sui proprietari dello stabilimento, intervista le persone della zona, soprattutto se anziane: potresti trovare qualcuno che vi ha lavorato o che ha conosciuto operai che vi lavoravano e che può descrivere come è cambiata la vita, la società e l’economia del posto. Documenta queste storie con trascrizioni dei racconti, fotografie, documenti dell’epoca.

- L’esercizio può essere svolto a piccoli gruppi.

L'abito fa ancora il monaco?

Entrambe le stampe fotografiche 25,1x20,75 cm.

New York, Museum of Modern Art.

L’artista Cindy Sherman (1954), che ha interpretato moltissimi ruoli e personaggi nella sua carriera di fotografa e costruito setting nei minimi particolari per i suoi autoritratti femminili, ha però vestito panni maschili in un numero limitato di scatti. Il dittico Doctor and Nurse, realizzato in varie versioni a partire dagli anni Ottanta, è una di queste rare occasioni: l’artista interpreta sia il personaggio maschile, il dottore, che quello femminile, l’infermiera, giocando sulla tradizionale divisione dei ruoli di genere. Con ironia, attraverso gli abiti, la posa, gli atteggiamenti delle due figure, Sherman attribuisce ai due personaggi caratteri estremamente stereotipati: il dottore serio ed equilibrato e l’infermiera piuttosto frivola; il viraggio “vintage” della fotografia rimanda a un tempo ormai passato. Dagli anni Settanta, Sherman ha esplorato il modo in cui le donne sono rappresentate nella cultura visiva, nel cinema, nelle riviste di moda, nella storia dell’arte e, in questo caso, nell’ambito professionale.

- Nella scelta degli studi e della carriera ci facciamo ancora influenzare dalla superficiale visione stereotipata che di ciascuna professione ci creiamo? Serie TV, riviste e social plasmano il nostro immaginario riportando a modelli non sempre corrispondenti alla realtà.

- Pensa a una professione che ti piacerebbe fare: può essere la carriera dei tuoi sogni oppure semplicemente uno dei percorsi che non escludi. Prova a immaginarti mentre svolgi quel lavoro: dove si svolge, in quale momento della giornata, come ti potresti vestire? Come Cindy Sherman, puoi provare a ricostruire un set, scegliere gli abiti giusti e fotografarti nell’atteggiamento che pensi sia corretto: cerca di essere concreto/a, ma lascia libero sfogo alla fantasia. Se non vuoi, nessuno vedrà quello scatto!

- Cerca poi una persona che svolge realmente quel lavoro o uno affine: ad esempio qualcuno della cerchia degli adulti che conosci. Se è della tua zona, prova a metterti in contatto con questa persona raccontando che stai facendo una ricerca sul suo profilo professionale e che ti piacerebbe capire meglio come si svolga concretamente il lavoro nel quotidiano e quali siano i percorsi di studio ed esperienza per arrivarci. Se la persona individuata non è raggiungibile personalmente, probabilmente potrai studiare comunque il suo profilo professionale: spesso online, su siti come Linkedin, è possibile trovare informazioni sul curriculum scolastico e sulla carriera.

- Con questa ricerca hai scoperto qualcosa di nuovo sulla tipologia di lavoro che ti interessa? Lo vedi come un possibile percorso per il tuo futuro?