Il Trecento. La lezione digitale

Il XIV secolo è un secolo di crisi in tutta Europa, tanto sul piano economico, quanto su quello sociale e politico. La situazione è aggravata da eventi epocali come carestie ed epidemie, come la peste nera che dilagò in tutto il continente tra il 1346 e il 1353. Contemporaneamente, l’affermarsi della borghesia, promotrice di una cultura urbana, e il contestuale recupero della cultura classica, portano a una grande fioritura artistica e letteraria.

Chiarirsi le idee. Un'arte innovativa

La crisi generale che interessa l’Europa sul piano economico, sociale e politico non incide sulla qualità della produzione artistica. La nascente borghesia si fa promotrice di una cultura essenzialmente urbana e si affianca alla Chiesa e ai regnanti nell’offrire le principali committenze. L’arte e la cultura assumono il compito di coniugare la dignità intellettuale dell’uomo e i valori morali promossi dalla religione.

A Firenze il secolo si apre con la figura di Giotto, protagonista assoluto della svolta in senso moderno dell’arte medievale. Le sue figure acquisiscono solidità plastica, grazie alla riflessione sul rapporto tra luce e ombra. Lo spazio resta essenziale, per non interferire con la narrazione, ma la sua rappresentazione va oltre la mera intuizione prospettica.

Alla scuola fiorentina fa da contraltare il preziosismo dei pittori senesi: con Simone Martini e con Pietro e Ambrogio Lorenzetti, il naturalismo acquisisce un carattere elaborato: tema centrale è la resa minuziosa del particolare, la sensibilità per i materiali preziosi, la ricerca di un disegno elegante.

L’architettura del Trecento rielabora in senso più monumentale le suggestioni del Duecento, arricchendosi di elementi ornamentali. Le grandi cattedrali di Firenze (Santa Maria del Fiore), Orvieto e Siena evidenziano l’importanza della città nella società trecentesca italiana e la volontà di esibire soluzioni elaborate.

Dentro l'opera. Giotto, Madonna in Maestà

La Madonna in Maestà fu realizzata da Giotto attorno al 1310 ca. per la Chiesa di Ognissanti a Firenze. L’opera raffigura Maria con Gesù Bambino in trono, attorniati da angeli e santi. La Madonna appare maestosa e potentemente volumetrica. Nonostante l’effetto piatto del fondale dorato, il dipinto presenta una sua profondità grazie agli scorci accentuati del trono, alla posizione arretrata dei santi e all’impiego del chiaroscuro, che dona tridimensionalità alle figure. Partendo dalla tradizione dell’icona bizantina, Giotto realizza un modello nuovo, umanizzato, in cui l’immagine sacra "dialoga" con l’uomo all’interno del suo stesso spazio.

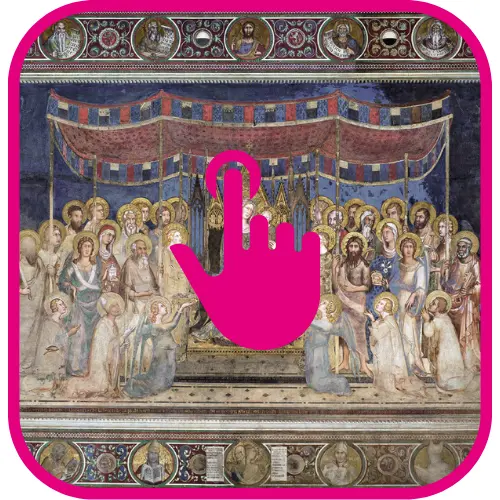

Dentro l’opera. Simone Martini, Maestà del Palazzo Pubblico di Siena

La Maestà di Simone Martini, realizzata tra il 1312 e il 1315 per abbellire la Sala del Mappamondo nel Palazzo Pubblico di Siena, è un affresco che ritrae la Madonna con il Bambino, gli angeli e i santi in un’atmosfera di sacralità e devozione. Le figure sono collocate sotto a una struttura a baldacchino, che inquadra la composizione introducendo precisi indizi spaziali. L’opera mostra i risultati della ricerca espressiva di Simone Martini; il fluente linearismo, la preziosità delle vesti, i delicatissimi passaggi di colore e luce degli incarnati. La Maestà è intrisa di un’aura di eleganza artistica che riflette il fervore spirituale dell’epoca.