Approfondisci la narrativa psicologica

Lo scandaglio dell'interiorità, i pensieri e i sentimenti umani rappresentano il fulcro della narrativa psicologica, genere che nasce sull'onda della crisi delle certezze che caratterizza la fine del XIX secolo.

Che cos’è la narrativa psicologica?

Qualsiasi testo letterario, per quanto aderente ai fatti, realistico o impersonale, parla in qualche modo dell’essere umano. Ma spesso chi scrive può anche spingersi oltre e fare dell’animo e dei sentimenti umani il nucleo del racconto, cioè portare l’indagine letteraria non verso l’esterno ma verso l’interno, fino ad arrivare a opere nelle quali sembra non accadere nulla, se non ciò che è filtrato attraverso l’esperienza interiore del singolo.

È un processo che possiamo visualizzare chiaramente ricorrendo alle arti figurative.

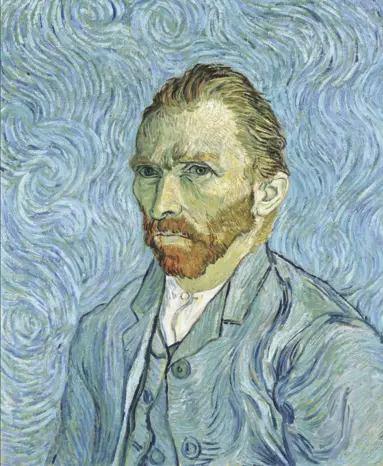

Confrontiamo i due autoritratti qui sotto: il primo è opera di William-Adolphe Bouguereau (1825-1905), un affermato pittore realista; il secondo è opera, invece, di Vincent Van Gogh (1853-1890). Il primo si sforza di rappresentare la realtà nel modo più fedele possibile, come in una fotografia. Il secondo non vuole raffigurare con precisione l’aspetto dell’artista, ma vuole farci vedere ciò che lui stesso vede guardandosi allo specchio – i suoi turbamenti, i suoi stati d’animo, le sue impressioni: è a questo che approderanno le esperienze letterarie della narrativa psicologica del Novecento.

Tra XIX e XX secolo, infatti, il fuoco della narrazione si sposta gradualmente dalle vicende ai personaggi, dal che cosa accade al come questo viene percepito e interpretato. Si entra quindi nell’animo dei protagonisti e delle protagoniste, per sondarne pensieri ed emozioni, si indagano le ragioni razionali o le motivazioni inconsce, si interpretano esperienze e parole attraverso il filtro della loro soggettività, imprevedibile e profonda. Nasce così la narrazione psicologica, una delle forme che l’essere umano ha elaborato per cercare di analizzare una realtà sempre più frammentaria e scomposta e sempre meno coerente e oggettiva.

Come nasce la narrativa psicologica? E come si è evoluta nel tempo?

Il contesto: le rivoluzioni scientifico-filosofiche della seconda metà dell'Ottocento

Le certezze illuministiche e positivistiche del Settecento e dell’Ottocento, che vedevano nella ragione e nella scienza strumenti di ordine ed equilibrio, avevano posto le basi per la stagione del realismo e della letteratura come strumento per descrivere e comprendere una realtà ben definita.

A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, tuttavia, queste certezze iniziano a venir meno, per naufragare definitivamente nei primi del Novecento. Tra i fattori che contribuiscono a mettere in crisi questa visione, occupano un posto di rilievo due rivoluzioni scientifico-filosofiche che scardinano la concezione tradizionale e rendono l’essere umano meno padrone di sé e del mondo che lo circonda.

La prima di esse è la nascita della psicoanalisi, grazie alle teorie del medico e filosofo austriaco Sigmund Freud (1856-1939) che indaga i recessi della psiche umana per cogliere origini e ragioni di comportamenti e sensibilità. Freud fa emergere per primo il ruolo fondamentale dell’inconscio: secondo la sua visione, infatti, il comportamento degli individui non è guidato solo dal pensiero razionale e consapevole, ma anche da una forza che si esprime sotto il livello di coscienza senza controllo della mente e della volontà, che ha motivazioni primitive e svincolate dalle convenzioni e che porta l’essere umano a compiere azioni di cui lui stesso non capisce il senso.

La seconda rivoluzione è la riflessione sulla relatività introdotta dallo scienziato Albert Einstein (1879-1955): le grandezze fino ad allora considerate oggettive – tra cui il tempo e lo spazio – diventano variabili relative, ovvero mutevoli a seconda del sistema di riferimento e della prospettiva di chi osserva.

Il romanzo psicologico dell'Ottocento

Già dalla fine dell’Ottocento la letteratura trova un nuovo oggetto di interesse: l’essere umano. L’attenzione, però, non si focalizza più sulla macchina perfettamente funzionante, sulla quale non ci sono più certezze; bensì sui singoli individui, sulla loro vita quotidiana e sulla loro piccolezza.

Essi sono colti nei loro pensieri più profondi e inconfessabili, nei loro sogni più o meno realizzabili. Gli stati d’animo, le emozioni, le reazioni consce o inconsce, i tormenti e gli slanci diventano il principale oggetto di interesse della narrazione.

Nasce così la narrativa psicologica, di cui è maestro, in questa prima fase ottocentesca, il russo Fëdor Dostoevskij (1821-1881), che in Delitto e castigo racconta la storia di un duplice omicidio, proponendo, secondo una sua definizione, il «resoconto psicologico di un delitto».

Il Novecento e la crisi dell'oggettività

Nel Novecento, la tendenza all’analisi introspettiva diventa ancora più evidente perché scrittrici e scrittori si rendono conto di non poter comprendere la realtà, e addirittura di non essere in grado di conoscere e descrivere appieno neppure l’animo umano: ciò che è rappresentabile è un frammento, un momento preciso del vissuto soggettivo di ciascuno, che potrebbe non avere alcun riscontro nel mondo reale e che potrebbe essere persino messo in dubbio e ribaltato subito dopo dalla persona stessa che lo ha provato.

Sono molti gli autori e le autrici che riflettono le suggestioni delle teorie freudiane all’inizio del XX secolo, tra cui Thomas Mann (1875-1955) – con i romanzi I Buddenbrook (1901) e Tonio Kröger (1903) – e Franz Kafka (1883-1924), con Il processo (1925).

Un posto di rilievo è poi occupato dal francese Marcel Proust (1871-1922), che nella sua opera in sette volumi Alla ricerca del tempo perduto (1913-1927) affronta il tema della memoria e dell’affiorare dei ricordi nella mente umana. La sua narrazione è influenzata dalle teorie del filosofo francese Henri Bergson (1859-1941), che propone il concetto di tempo vissuto, ovvero di un tempo non oggettivo in cui il prima e il dopo si mescolano, in quanto i momenti del nostro passato vivono simultaneamente nella nostra coscienza interagendo fra loro.

La narrativa psicologica di area anglofona è dominata, invece, dalle figure dell’irlandese James Joyce (1882-1941), della britannica Virginia Woolf (1882-1941) e della statunitense Dorothy Parker (1893-1967). James Joyce si distingue per aver portato alla loro massima espressione tecniche narrative estremamente moderne come il monologo interiore e il flusso di coscienza, nei racconti della raccolta Gente di Dublino (1914) e nel suo romanzo Ulisse (1922), in cui ripercorre una giornata del protagonista Leopold Bloom, filtrandola attraverso la sua interiorità e i suoi stati d’animo. Le stesse tecniche sono utilizzate da Virginia Woolf nei suoi romanzi La signora Dalloway (1925) e Gita al faro (1927).

La narrativa psicologica in Italia

In Italia le voci più significative della narrativa psicologica sono quelle di Italo Svevo (1861-1928) e Luigi Pirandello (1867-1936). Nel suo romanzo maggiore La coscienza di Zeno (1923) Svevo disegna la figura dell’“inetto”, un personaggio assolutamente inadatto alla vita, incapace di essere risolutivo e in balia della società e degli eventi che gli si presentano. Anche i personaggi di Pirandello raccontano un’estrema difficoltà di vivere: intrappolati in una realtà e in una società ipocrita, osservano la loro esistenza dall’esterno, spesso coinvolti in situazioni ai limiti dell’assurdo – come nel caso del protagonista de Il fu Mattia Pascal (1904), costretto a fare i conti con la certificazione della propria morte – o preda della follia e della disperazione.

La narrativa psicologica oggi

Ancora oggi il successo della letteratura psicologica cresce parallelamente allo sviluppo di una società in cui le certezze sono sempre meno radicate e la soggettività appare come la sola interpretazione capace di restituire il senso della realtà e del vissuto. Ne è un esempio il racconto di Mona Awad (1978), parte della recente raccolta Decameron Project.

Spesso il genere psicologico si interseca con altri generi come il thriller, il noir, la fantascienza o il romanzo di formazione. Tra gli autori e le autrici contemporanei più interessanti citiamo Irène Némirovsky (1903-1942), Emmanuel Carrère (1957), Elena Ferrante, Jonathan Franzen (1959) e Banana Yoshimoto (1964).

Quali sono le caratteristiche della narrativa psicologica?

La narrativa psicologica adotta spesso tecniche, ambientazioni e punti di vista molto particolari.

- L’ambientazione e i luoghi sono realistici; tuttavia vengono interpretati alla luce della psicologia dei personaggi, e dunque possono essere modificati o deformati dalla loro percezione soggettiva.

- Simile è il trattamento del tempo: esso non è oggettivo, né misurato secondo la normale scansione cronologica, ma è soggettivo, filtrato attraverso la coscienza della voce narrante o del personaggio. Di conseguenza un tempo brevissimo può risultare molto lungo o viceversa, creando una sfasatura tra tempo della storia e tempo del racconto a favore del secondo. Per ottenere questo effetto si ricorre spesso alla tecnica narrativa della pausa, che attraverso lunghe sequenze riflessive o descrittive consente l’espressione dei pensieri e delle percezioni dei personaggi a scapito della centralità dell’azione.

- La fabula può essere estremamente essenziale: non sono infatti gli eventi ad interessare, bensì la percezione che ne hanno i personaggi. Questa soggettività può comportare allora un intreccio articolato, guidato da libere associazioni di pensieri e da improvvisi scarti temporali tra presente, passato e futuro.

- I personaggi non sono più eroi, ma sono spesso uomini e donne disorientati, incapaci di prendere decisioni e di determinare attraverso scelte difficili il corso della propria vita, che quindi si “lasciano vivere”. Emerge, come abbiamo accennato, il profilo dell’“inetto”, tipico del romanzo psicologico novecentesco, una figura condannata alla paralisi esistenziale dall’indecisione, dal dubbio e dall’inazione.

- Per esprimere il mondo interiore dei protagonisti e delle protagoniste vengono utilizzate diverse tecniche espressive. La focalizzazione è generalmente interna, anche quando la voce narrante è esterna. Per riportare i pensieri dei personaggi si fa spesso uso del monologo interiore e del flusso di coscienza, quest’ultimo spesso caratterizzato dal mancato rispetto delle regole sintattiche e grammaticali. Per riprodurre le complesse architetture dei processi psicologici lo stile è frequentemente fondato sull’ipotassi. Tuttavia, in alcuni casi, non è escluso l’uso della paratassi, che restituisce con la massima immediatezza sentimenti e pensieri.

➲ Metti bene a fuoco i concetti fondamentali del genere con il video Il romanzo psicologico in 4 passi, poi mettiti alla prova con il test interattivo.

Durata dell'attività: 10 minuti

Per l'insegnante: è possibile modificare il Modulo e condividerlo nelle proprie Classroom. Clicca qui per prelevare il Modulo e copiarlo nel tuo Drive >>