Nel settembre del 2015, a conclusione di uno storico summit delle Nazioni Unite, è stata approvata l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata dai capi di Stato e di Governo di 193 Paesi. Si tratta di un progetto condiviso a livello globale, da perseguire attraverso precise scadenze intermedie e traguardi da raggiungere entro il 2030. Per giungere a tali obiettivi è indispensabile che tutte le componenti della società si assumano le proprie responsabilità e si impegnino nella loro attuazione per quanto di loro competenza: dai comuni cittadini ai vertici degli Stati, dalle componenti della società civile — le università, le scuole —, alle comunità locali.

Il concetto di “sostenibilità” si è fatto strada progressivamente dalla fine del XX secolo, inteso come “modello di sviluppo capace di soddisfare i bisogni del presente, senza compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare i propri” (Our Common Future, Commissione Ambiente e Sviluppo ONU, 1987). Già dalla metà degli anni Sessanta, tuttavia, è emersa l’attenzione del mondo dell’arte per i temi ambientali, con opere di pionieri come gli americani Alan Sonfist, Helen Mayer e Newton Harrison, e poi degli artisti della Land Art: negli Stati Uniti, Michael Heizer sposta tonnellate di rocce, Walter De Maria cattura l’energia dei fulmini e Robert Smithson scolpisce la terra; in Europa, Yves Klein dipinge il cielo con gli eventi atmosferici e Nicolás García Uriburu ridisegna l’acqua. Per questi artisti, l’intervento sulla natura ha lo scopo di attivare la presa di coscienza delle conseguenze dell’azione dell’uomo sull’ordine naturale.

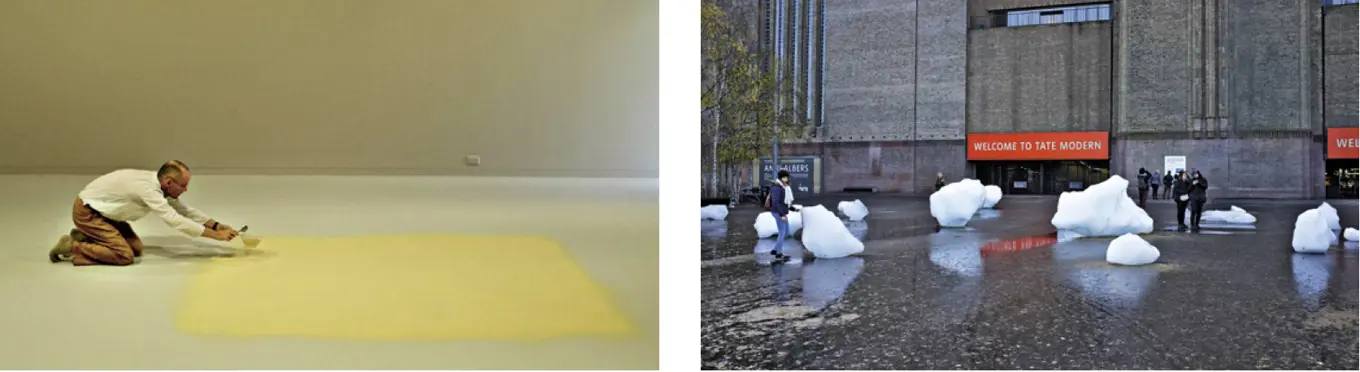

Il rapporto degli artisti con il tema ambientale si è arricchito di esperienze diverse, realizzate su piccola scala o alla scala del territorio, all’interno di spazi espositivi o nel paesaggio, come interventi effimeri o permanenti, affidati ai processi imprevedibili di trasformazione determinati da eventi naturali o dall’azione dell’uomo: Earth Art, Environmental Art, Ecovention, sono alcune delle denominazioni che oggi identificano l’azione di artisti impegnati sul tema ambientale.

➲ Sviluppa un approfondimento su uno degli artisti citati o su artisti contemporanei che affrontino il tema del rapporto tra uomo e territorio, della sostenibilità ambientale, dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale, dell’inquinamento, del rispetto degli ecosistemi.